Archive pour février, 2015

Le web de données, Isidore adore !

1L’API d’Isidore pour en explorer les données, c’est chouette. L’accès par un Sparql Endpoint, c’est encore mieux !

Mais avant toute chose, un petit crochet par les concepts et technologies de base du Linked Open Data s’impose (car c’est de cela qu’il s’agit).

Et commençons donc par le formalisme RDF (pour Resource Description Framework) qui ne désigne rien de moins que le modèle de description et de publication des ressources et des métadonnées sur le web. Cette modélisation s’appuie sur 3 fondamentaux :

- Des triplets : une ressource est décrite par un ensemble de triplets, chaque triplet étant constitué par une association du type <sujet><prédicat><objet>, à l’image d’une structure grammaticale sujet-verbe-complément. Par exemple <ce livre><a pour titre>< Merci pour ce moment>, <ce livre><a été écrit par><Valérie Trierweiler> etc.. sont des triplets caractérisant l’opus en question.

- Des ontologies et des thésaurus : ce sont des modélisations (elles-mêmes structurées en triplets RDF) de représentations des connaissances (par exemple le Dublin Core). Dans les triplets RDF, Les prédicats se fondent donc sur les ontologies existantes pour typer les relations sujets-objets, c’est-à dire les sémantiser.

- Des URI : des identifiants pérennes sur le web pour chaque métadonnée. Une URI peut être une URL qui donne accès au contenu de la ressource (on parle alors URI déréférencée), mais pas que…Les sujets et prédicats des triplets RDF sont toujours des URI, tandis que les objets sont soit des URI soit des littéraux. Ainsi nos triplets précédents s’expriment (dans la notice RDF du Sudoc)

<http://www.sudoc.fr/180856936/id> <dc:title> “Merci pour ce moment" <http://www.sudoc.fr/180856936/id"> <marcrel:aut> <http://www.idref.fr/115490108/id>

L’ensemble des triplets constitutifs d’une base de données RDF (Isidore, le Sudoc, l’INSEE, DBPedia…) sont stockés dans un triplestore et forment donc un graphe qu’il est possible de requêter grâce au langage Sparql (assez similaire au SQL, le langage de requête des bases de données relationnelles) via un point d’accès web, un Sparql Endpoint.

Retour donc à Isidore dans le web de données : Isidore moissonne ses diverses sources selon le protocole OAI-PMH, c’est-à dire rapatrie des sets de données en format Dublin Core, les convertit en triplets RDF, les enrichit par croisement avec des référentiels externes, puis stocke tout ça dans un triplestore accessible avec Sparql par le Sparql Endpoint Virtuoso d’Isidore.

Et illustration de l’intérêt de tout ça avec un cas pratique : comment exploiter les données d’Isidore afin d’obtenir et étudier un corpus constitué de composants Calames et de publications autour des fonds patrimoniaux que possède ma BU (par exemple Henri Bosco, Gabriel Germain, Georges Perros, Samivel… et Michel Butor tant qu’on y est) ?

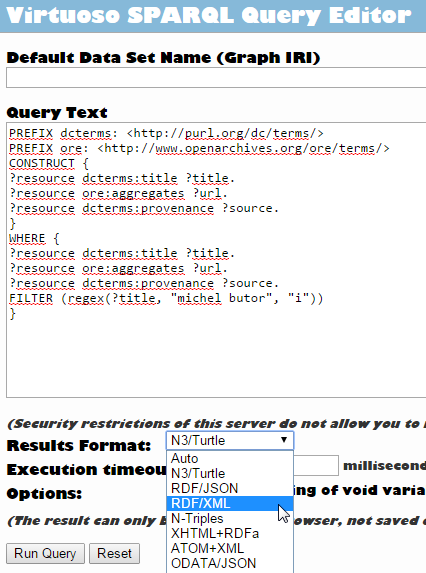

Pour commencer, on formule sa requête dans le Sparql Endpoint, ici une requête de type CONSTRUCT qui permet d’obtenir un set de résultats formant lui-même un graphe « personnalisé » à partir du graphe d’Isidore, puis on choisit la sérialisation (le format de sortie, RDF/XML en l’occurence) de ce nouveau graphe :

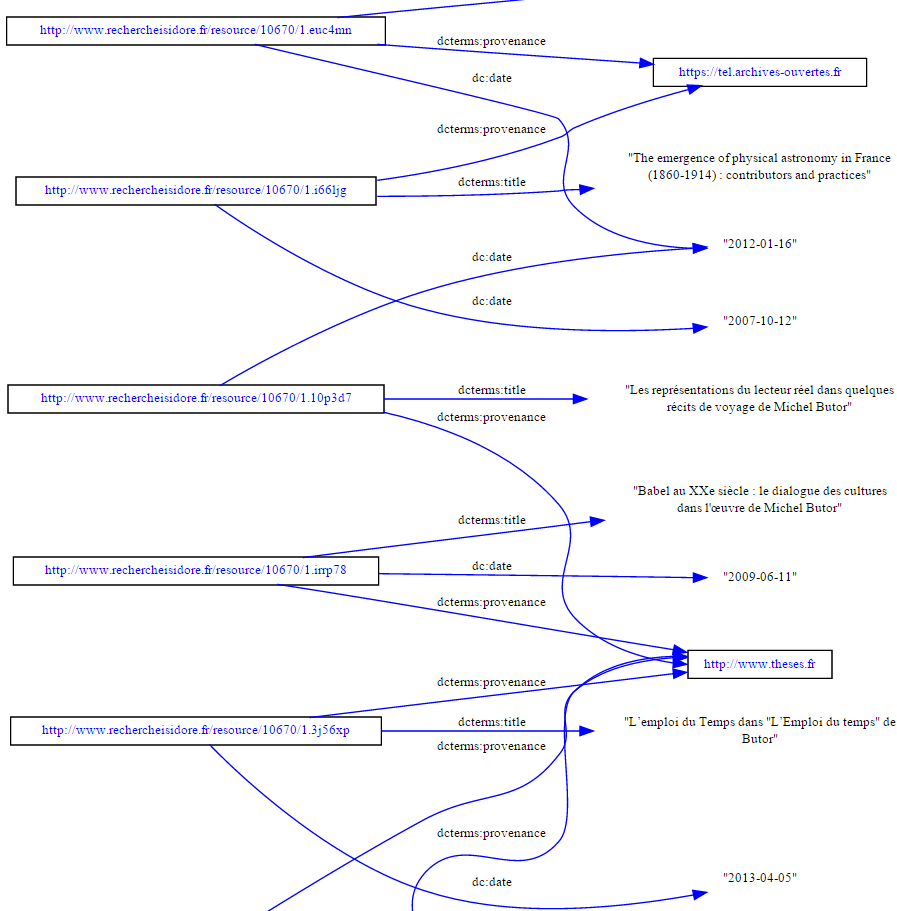

Graphe que l’on peut donc visualiser comme tel :

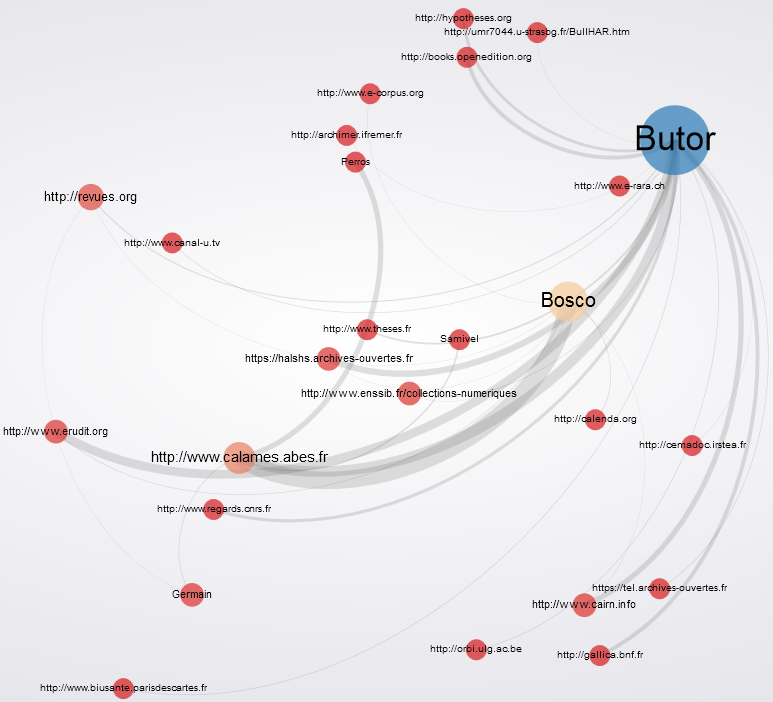

Ou plus joli, plus dynamique et en ligne :

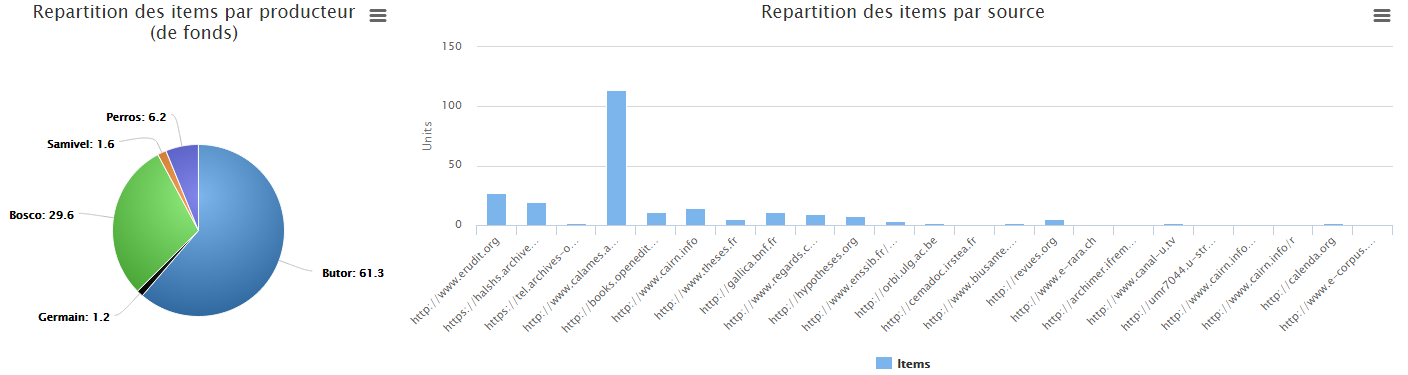

On peut aussi (essayer de) faire de jolis graphiques de visualisation statistique du corpus constitué : poids relatifs de chaque auteur dans les résultats, répartition par source de données…

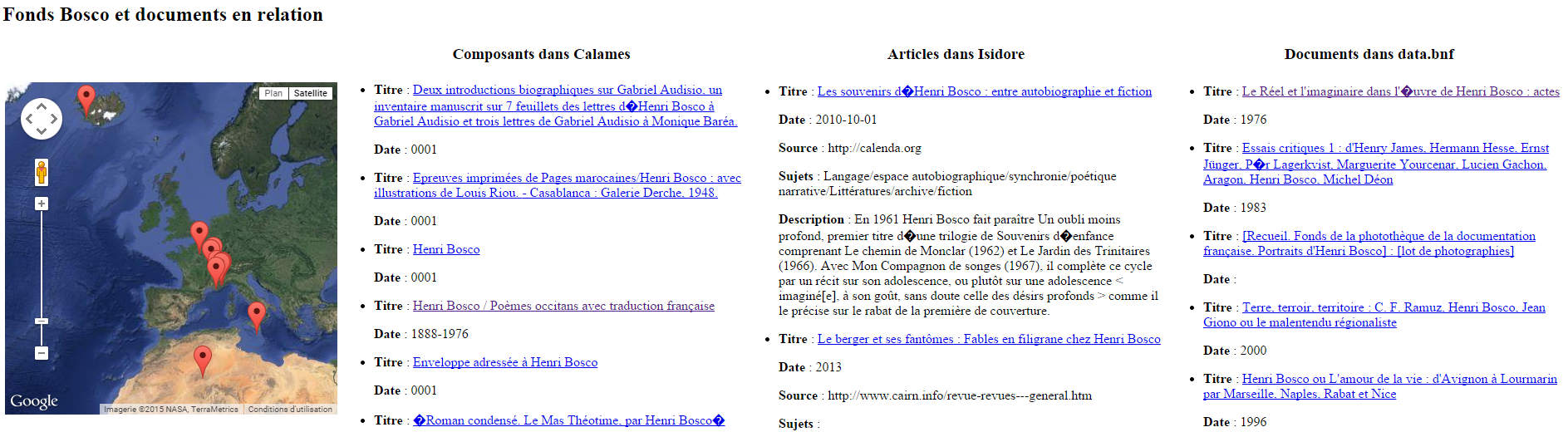

Dans la même lignée, puisque Isidore enrichit ses données avec le référentiel Geonames, rien n’empêche de cartographier l’ensemble des résultats. Et puisque data.bnf propose aussi son Sparql Endpoint, pourquoi ne pas faire une réquête conjointe sur le graphe d’Isidore et celui de data.bnf afin de s’approcher d’une vue FRBRisée (hiérarchisée) des documents relatifs à ces fonds ? Par exemple pour le fonds Henri Bosco :

Pour visualiser la page web, c’est ici

Ainsi, les métadonnées d’Isidore formalisées en RDF, c’est la possibilité de :

- s’affranchir du niveau des notices et parcourir le graphe ouvert d’Isidore au niveau des données et non plus des notices

- exploiter l’interopérabilité de données sorties de leurs silos et structurées selon le même formalisme, indépendamment de leurs formats natifs (le web de données)

- pouvoir lier les données entre elles grâce aux URI et aux alignements des ontologies entre elles (le linked open data)

- d’exploiter sémantiquement le typage des relations entre sujets et objets, d’appliquer des algorithmes d’exploration sémantique grâce aux prédicats définis par des ontologies elles-mêmes définies sur le web (compréhensibles par des machines) pour un traitement « intelligent » des données (le web sémantique)

Au-delà des formats et des normes, il est sans doute là l’enjeu pour nos données bibliographiques comme pour les autres (données de gestion , données de la recherche…) : s’inscrire dans cette nouvelle brique de l’architecture du web où ce ne sont plus les pages html ou les documents qui sont liés mais les données et participer à la constitution d’un graphe, un jour, devenu universel.

Logiciels libres utilisés : Rhizomik RedeFer (et ses supers API), gexf-js Viewer, Highcharts

NB : pour ceux qui la chercheraient, il y encore une culotte quelque part…

QOA ? Des recettes de cuisines ?

0Les BU de Nice aiment la cuisine ! Après avoir servi la Petite cuisine de la documentation électronique en 3 plats, nous proposons aujourd’hui la recette du dépôt d’article sur son lit d’archives ouvertes, et sa sauce Creative commons, accompagnés de vraies bonnes recettes à télécharger, et à faire mijoter en même temps que vous déposez votre article… Mais pourquoi des recettes de cuisine sur un blog dédié aux publications scientifiques électroniques ?

Pour attirer les gourmands et leur expliquer comment déposer un article dans Hal, mais aussi pour éclairer sur la différence entre ce qui est LIBRE et ce qui est GRATUIT… valable aussi bien dans le domaine universitaire que dans le quotidien. On entend en effet très souvent « Moi je préfère ResearchGate à Hal… », « Je préfère Googledocs à Framapad… », « Je préfère Photofiltre à Gimp… », « Je préfère Internet Explorer à Firefox… », « Je préfère Facebook à Diaspora*… », « Je préfère Marmiton à Cuisinelibre... », avec toujours la même chute « C’est pareil, c’est gratuit ! »

On a le droit de préférer ce qu’on veut, mais en connaissance de cause, car non ce n’est pas pareil : ResearchGate, Googledocs, Photophiltre, Internet explorer, Facebook, Marmiton sont peut-être gratuits, mais pas libres. Ils imposent à tous ceux qui les utilisent et les alimentent des restrictions et des obligations, et privatisent les données. Ce qui n’est pas le cas de Hal, Framapad, Gimp, Firefox, Diaspora* et Cuisine libre, qui eux sont libres. Chaque outil mériterait un comparatif et un développement détaillé du point de vue juridique, philosophique, économique, technologique ou social, mais pour commencer simplement, petite explication en cuisine :

Il existe des sites de cuisines « collaboratifs », où sont disponibles gratuitement des recettes, déposées par les internautes. Gratuitement, mais pas librement ! En effet, ces sites imposent des conditions restrictives à ceux qui y publient et qui les consultent. C’est le cas par exemple de Marmiton. Les conditions d’utilisation des recettes sont strictement encadrées : on peut « utiliser toutes les recettes diffusées sur le site pour [un] usage privé : repas entre amis ou en famille » uniquement. Les professionnels ont un droit limité, ils sont obligés de mettre un commentaire sur le site et de l’indiquer sur leur menu. Les écoles de cuisines n’ont pas le droit d’utiliser les recettes. Et enfin les recettes deviennent la propriété du site. Sans remettre en cause le fonctionnement et les objectifs commerciaux légitimes de Marmiton, on constate qu’il y a une privatisation d’un savoir fourni par une communauté dont la première (seule ?) motivation est de partager leur goût pour la « bonne bouffe »… En d’autres mots, les recettes, les commentaires, toutes informations n’appartiennent plus à ceux qui les ont déposés, mais à l’entreprise, qui a déjà sorti un magazine imprimé payant, mais qui pourrait aussi par exemple décider de bloquer un jour l’accès à toutes les recettes pour uniquement les commercialiser.

Il existe un site de cuisine libre, qui respecte le philosophie de partage et de diffusion du savoir (culinaire), Cuisinelibre.com. La licence Creative Commons CC BY SA appliquée aux recettes autorise leur réutilisation quel que soit l’environnement et le statut, amateur, professionnel, enseignant, avec comme seule limite celle de la licence. Il s’agit de citer l’origine de la recette et d’appliquer la même licence. On peut même les vendre si on veut, l’essentiel étant que ça ne limite pas la liberté des autres cuisiniers potentiels. C’est ce qui nous a permis de les reproduire, de les modifier, de les distribuer pendant l’Open Access Week, et de les diffuser sur ce blog.

Et le même raisonnement s’applique à tous les outils, réseaux et sites cités au début de ce billet. Même si ici la démonstration a ses limites : de toute façon, juridiquement les recettes de cuisines ne sont pas protégées en France par le droit d’auteur, vous pouvez donc faire ce que vous voulez de toutes les recettes trouvées sur le web… Mais on avait besoin de justifier pourquoi on travaillait sur la tarte à la bière et la tartiflette 🙂

Bon appétit et bon dépôt !

Les recettes sont là !